和束の郷・茶源郷へようこそ

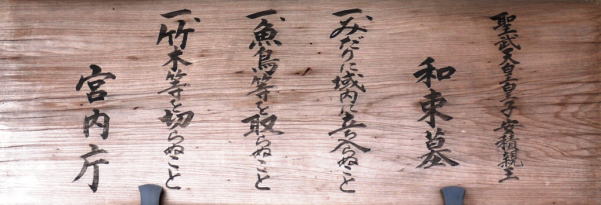

和束町は、京都府南部に位置しその面積の75パーセントが山林で占める山間の町で、奈良朝のころは、聖武天皇の恭仁京と紫香楽宮の造営によって、この地に恭仁京東北道が開設され、両都を結ぶ要衡として拓け、「和豆香杣之荘」や「和束荘」と呼ばれていました。また豊かな山林資源は、寺社建築のための用材として用いられ、東大寺や興福寺の荘園として繁栄しました。その後1621年徳川秀忠の娘が中宮となる時、この地を朝廷に献上したため、禁裏御料地となり、皇室直轄地として明治になるまで独自の伝統を生み出しました。

![]() 和束茶 町の基幹産業でもあるお茶の歴史も古く鎌倉時代にもさかのぼり、当時の海住山寺(木津川市)住職の慈心上人によって伝えられたといわれています。今日では京都府における栽培面積の40パーセントを占めるなど,宇治茶の一大主産地にもなっており、山背に広がる茶畑の景観においては京都府の景観資産や文化的資産としても登録されています。これら農村空間は「茶源郷」として私たちだけでなく、きっとご来訪者の皆様の心も癒してくれると思います。

和束茶 町の基幹産業でもあるお茶の歴史も古く鎌倉時代にもさかのぼり、当時の海住山寺(木津川市)住職の慈心上人によって伝えられたといわれています。今日では京都府における栽培面積の40パーセントを占めるなど,宇治茶の一大主産地にもなっており、山背に広がる茶畑の景観においては京都府の景観資産や文化的資産としても登録されています。これら農村空間は「茶源郷」として私たちだけでなく、きっとご来訪者の皆様の心も癒してくれると思います。

茶源郷が育てた、ほんまもんのお茶 「和束茶」

和束茶は、気象的・土壌的に恵まれた条件を生かし、古くから香り高い高級煎茶を栽培し、現在も宇治茶の4割弱を生産する産地で、近年ではてん茶の生産は全国トップクラスの生産量を誇っています。

和束町のお茶の歴史は、鎌倉時代に海住山寺にいた高僧「慈心上人」が、茶業興隆の祖と言われる「栂ノ尾の明恵上人」から茶の種子の分与を受け、鷲峰山山麓に栽培したのが始まりであると言われています。また、天正年間(1573~1592年)には、和束郷原山の地に57aほどの畑を開き、茶の実を蒔いたと言う記録が残されていますが、その当時の製茶法は極めて幼稚なもので、自家用に使われていたと言われています。その後、元文3年(1738年)に和束の隣、宇治田原町の永谷宗円が煎茶法を考案されたが、和束ではそれ以前からお茶を作り販売していたらしく、町内の大智寺所蔵文書にその記録があります。その頃からお茶の栽培が増え、煎茶を専門にする農家が出始め、江戸時代中期からの茶保護施策により、和束茶業も一層発展し今日に至っています。

『和束のお茶』第43回,第52回 全国茶品評会農林水産大臣賞受賞

鎌倉時代に定植された和束のお茶は、江戸時代に皇室領となり、京都御所に納められるようなりました。 美味しい和束茶が生まれるのは、すがすがしい冷涼な空気と昼夜間の温度差が大きいことが要因と言われています。和束には中心を流れる和束川と豊な森林があり、霧が立ちやすく、この霧が茶葉をやさしく包み、自然が遮光を助けてお茶の旨味を引き出すのです。

![]() 【和束町茶業データ】

【和束町茶業データ】

茶栽培面積・・・557.3ha 荒茶生産量・・・1,270t

茶農家戸数・・・406戸 茶生産額・・・2,972百万円

荒茶工場数・・・295 工場 乗用型摘採機・・・4台

(うち共同工場数 15工場)

茶源郷和束【石寺・釜塚】京都府景観資産に登録

お茶畑の芸術品【原山区】京都府景観資産に登録

原山区から鷲峰山への登山道に近い場所(撮影時にはお茶畑内に立ち入らないように)↑↓

和束のパワースポット 大杉さん(通称:祇園さん)中区

樹齢約1000年とも伝えられる 樹齢約1000年とも伝えられる巨大な北山杉です。 |

毎年7月7日に「ぎおんさん」のお祭りがあります |

| 大杉さんへは、和束川にかかる「祝い橋」を渡ります。その昔、この地に行幸された「後醍醐天皇」一行が、鷲峰山へ向かわれる折に、中区の民が丸太で橋を架けて、天皇ご一行をお渡ししたことを喜び、この橋を「めでたい橋=祝い橋」と呼ばれました。また、春には、橋の上流から下流にかけて堤防沿いには桜の木が中区の方々により、育てられました。今でも後醍醐天皇がお渡りになるよう、きれいにしてお待ちしています。この端から見た「北山上鷲峰山は、その尾根の姿が「鷲」に似ています。 | |

京都南部最高峰 鷲峰山( 海抜685m )

上⇑ 北西方向:ドローンで見た茶源郷和束町 |

|

| 上⇑ 4月は新茶の時期です。(写真:和束茶専門上香園さんのお茶畑) | |

| 京都南部最高峰の鷲峯山があります。山頂からは、奈良の平城京が手に取るように見え、平城京の守護寺として平城の都の安泰を見守った。 日本一の琵琶湖は眼下に見え、その先は、比叡の山々、平安京が望めます。その山頂一帯は「京都府歴史的環境地域」に指定されています。 |

和束の豆博士 和束はいつ頃から

和束町章 |

昭和45年3月20日制定。 4つの村を"和"で束ね、町の団結と平和な発展を意味する 総理府告示第一千六百三十号 町村廃置分台 地方自治法第七条第一項の規定により、京都府相楽郡西和束村、中和束村、東和束村を廃し、そのその区域をもって和束(わずか)町を置く旨、京都府知事から届け出があった。 右の廃置分台は、昭和二十九年十二月十五日からその効力を生ずるものとする。 昭和二十九年十二月十五日 内閣総理大臣 鳩山 一郎 |

|

和束町の基幹産業であるお茶の花 |

|

町の鳥 キジ 日本では北海道と対馬を除く本州、四国、九州に留鳥として生息している。日本には、東北地方に生息するキタキジ、本州・四国の大部分に生息するトウカイキジ、紀伊半島などに局地的に生息するシマキジ、九州に生息するキュウシュウキジの4亜種が自然分布していた。 (ウィキペディア(Wikipedia)から |

| 歴史的な災害を受けた、茶源郷の昔はなし | 集中豪雨のルーツは、ここ和束から 昭和28年8月に、南山城大水害により、多大の被害を受けました。 当時の新聞にこの未曾有の大水害を「集中豪雨」として世に伝えました |

安積親王陵墓(あさかしんのう)

|

安積親王(あさかしんのう、728~744)は、奈良時代の神亀五年(728)、聖武天皇の第二皇子として誕生しました。 母は県犬養広刀自(あがたのいぬかいひろとじ ?~792)で、同母姉には井上内親王(伊勢の斎王を経て、後に光仁天皇皇后となるも皇后位を廃され変死、御霊神となったとされます)、不破内親王(後に塩焼王の妻、尚、塩焼王は、後に藤原仲麻呂の乱に加わって処刑)があります。 |

|

|

|

|

正法寺 (紅葉のきれいなスポット)

|

正法寺は、山号を瑞泉山という臨済宗永源寺派の寺院です。寺伝では天平年間(729~49)、聖武天皇の第二皇子・安積親王(あさかしんおう)の菩提を弔うために寺の背後にある、仏法寺山に行基菩薩を開山として建立されたと伝えられます。 和束カフェから、徒歩15分 |

| 安積親王(聖武天皇第五皇子)陵墓をはじめ、古い時代の遺跡、地名などが随所に残っており、弥生時代には、この地にも集落が形成されていたことが推測されます。 奈良時代には、恭仁京と紫香楽宮を結ぶ交通路として開けました。そして、平安時代から鎌倉時代には、この地は、和豆香杣之荘、和束荘などと呼ばれ、主に寺社の用材を伐り出すための領地となっていましたが、江戸時代の初期、二代将軍秀忠の娘が天皇の中宮となられたとき、この地を化粧料として朝廷へ献上され、皇室の直轄地「禁裏御料地」として、独自の文化を育んできました。 |

|

茶源郷 和束 いろいろ

- 和束の位置

- 東経135度54分28秒 : 北緯34度47分32秒

- 面 積

-

面積:6,487ha 農地:607ha 山林:4,949ha

その他:931ha - 役場の場所

-

和束町役場

〒:619-1295 京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2

電話:0774-78-3001

FAX:0774-78-2799

恋茶グループ

〒619-1222

京都府相楽郡和束町白栖大狭間35

和束カフェ内

TEL./FAX

0774-78-4180

Mail Sed ♡⇔Mail

【営業時間】

10:00~15:00

【営業日】

月~日 【定休日】

なし※土・日・祝も営業しています。※ただし、年末年始を除く。

和束カフェ

へのアクセス

| 恋 茶 |  |

|

まいど

まいど